Prendre est si naturel

Le monde semble n'être régi que par le prendre. De la chaîne alimentaire aux interactions humaines, dans tous les phénomènes qui nous sont familiers, la prise prévaut sur le don.

Prenons l’exemple des transactions commerciales. L’acheteur tend l’argent au vendeur, qui lui remet sa marchandise en retour. La transaction se conclut avec une poignée de mains, comme pour exprimer la satisfaction réciproque d’avoir donné quelque chose à l'autre. Mais en fait, ni l’un, ni l’autre n’ont donné quoi que ce soit. Chacun a plutôt pris, au cours d'un acte où le don n’était qu'une façade.

Parfois pourtant, la nature semble révéler des moments de don véritable.

Pensons à ces associations entre organismes, appelées « symbioses ». L’altruisme qui s’en dégage ne peut pas laisser insensible. Seulement, à la réflexion, la symbiose n’exprime rien de plus que deux besoins de prendre inextricablement liés. Si un organisme donne à l’autre, ou s'il le laisse prendre, c’est essentiellement pour lui prendre quelque chose en retour.

Ici comme partout ailleurs, donner n’est qu’un moyen. C'est un passage obligé pour, essentiellement, prendre. Et dès lors que le don n’est pas le but même de l'acte ou de la pensée, comment pourrait-il être qualifié de don ?

La différence fondamentale entre prendre et donner

Entre prendre et donner, la frontière semble bien mince !

Revenons aux transactions commerciales. Par un effet de notre imagination, faisons un plan fixe sur la main qui tend l’argent dû, ou sur celle qui remet la marchandise payée. Une main tendue vers l'autre, avec en son creux un bien de valeur. Reposons-nous la question : une telle image ne symbolise-t-elle pas le don à l’état pur ? L’image, peut-être. La référence relative à l'acte, certainement pas.

La référence de la transaction, c’est-à-dire l'entité qui en tire profit, détermine si cette transaction équivaut à un cadeau ou au contraire à une saisie. Si la référence[footnote] de la transaction est soi, alors il s’agit d’une saisie. Si la référence est l’autre, alors il s’agit d’un cadeau. C’est pourquoi, une fois de plus, les transactions commerciales, même maladroitement maquillées en cadeaux, ne visent qu'à prendre. Elles donnent prétexte à une recherche de profit, au sens le plus littéral.

Et n’allons pas croire que ces considérations se réduisent au business ! Dans les relations sociales, ce genre de « transactions » abonde. Concernant le lien affectif homme / femme auquel notre article s’intéresse, il se peut que l’on pense donner, que l’on dise donner, que l’on jure donner, alors qu’en réalité on se borne à prendre... consciemment ou non.

Nous l'avons déjà dit, pour caractériser un élan relationnel il suffit de répondre à une question. Qui est la référence de cet élan : moi ou l’autre ?

L’homme, au-delà de la nature

Toutes ces considérations n’appellent cependant pas au moindre devoir moral, et encore moins religieux, visant à placer le donner avant le prendre. Après tout, le monde tourne autour du prendre. Pourquoi l’homme devrait-il soudain s’écarter de la norme et se mettre à donner ? Puisque la nature veut que l'on prenne d'autrui afin de survivre, de profiter, de jouir, de se développer, eh bien que l'homme prenne et prenne encore !

La réponse à notre question découle d’un autre questionnement. Plus précisément, d’une contradiction manifeste.

Depuis que le monde est monde, deux Attributs divins régissent la vie : l'Attribut de bonté et l'Attribut de rigueur[footnote]. Puisque le monde est bâti sur la bonté[footnote], puisque D.ieu a donc conçu l'univers selon Son Attribut de bonté, pourquoi le monde paraît-il basé sur le prendre et non sur le donner ? Car prendre c'est bien réduire l'autre, voire le détruire.

Prendre c'est bien réduire l'autre, voire le détruire.

Disons-le : si l’on ne comprend pas l’intention divine ayant présidé à la Création, la question reste insoluble.

Pour commencer, si un monde basé sur le prendre témoigne d’un état naturel, fondamental, inné, témoigne-t-il pour autant d'un état de perfection ? Si tel était le cas, prendre serait le message même de l'existence. Prendre à outrance serait excellent. Se dépouiller mutuellement serait épouser l'idéal divin.

Seulement, et sans exagération aucune, nous constatons que prendre à outrance amène toujours la destruction. C'est vrai, prendre apparaît comme la norme ou le réflexe. Mais ce ne peut être le projet du monde. Au fond, de manière très générale quand on pense « projet » ou « réalisation », on pense « progrès »[footnote].

Alors quel est le but ?

Après avoir associé Sa cour céleste à la formation de l’homme, D.ieu associa à son tour l’homme pour parachever le monde. Ce que D.ieu attend du service de l’homme, c’est qu’il répare toutes les imperfections de la Création[footnote]. Quelles imperfections ? En fait, toutes celles qu'engendre l’imperfection par excellence : prendre. Laissons au Rav Dessler le soin de compléter notre propos.

Prendre, c’est la force par laquelle on cherche à attirer à soi tout ce qui est à sa portée. C’est ce que l’on appelle « égoïsme » ou « égocentrisme », et c’est la source de tous les maux.

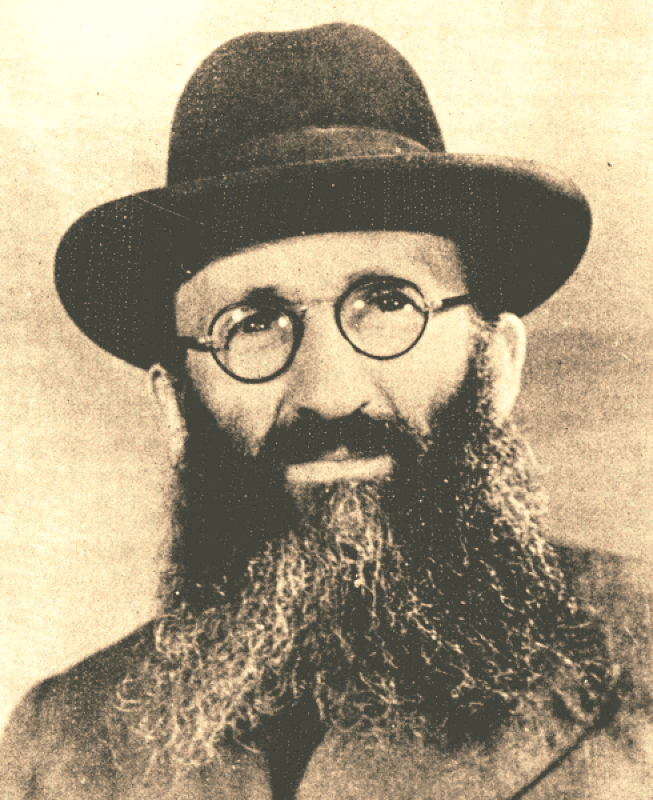

Mikhtav meEliyahou

Si prendre est la maladie, donner est l’antidote.

Certes, le fait de donner n’est pas naturel, en ce que son fonctionnement n’est pas « autonome ». Donner peut (et doit) cependant devenir naturel pour l’homme, dans la mesure où celui-ci a été choisi par D.ieu pour réparer le monde, selon l’expression précitée. Le Ram'hal[footnote] précise d’ailleurs sans ambiguïté la raison d’être de l’homme sur terre : qu’il s’élève de degré en degré jusqu’à s’attacher à Sa sainteté[footnote].

Le but de l’homme devient parfaitement clair : s’élever au-delà de la nature (ou du « naturel ») pour s’attacher à D.ieu Qui la transcende.